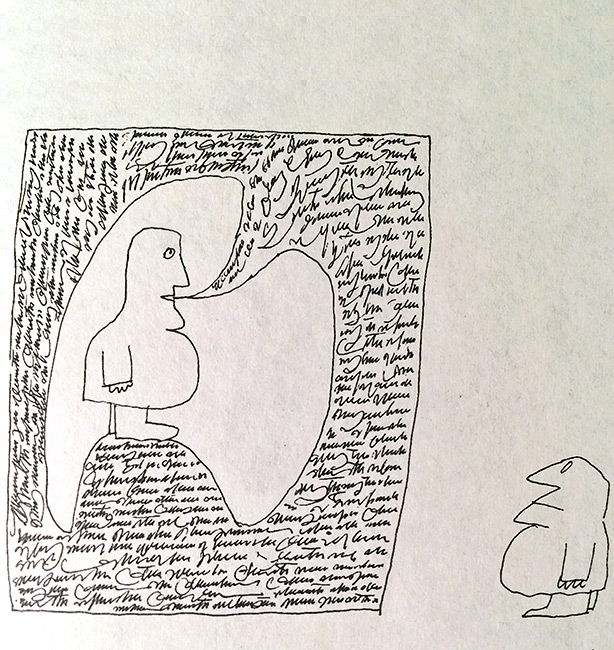

L’illustrazione che segue è di Saul Steinberg, architetto di formazione, tra i maggiori geni grafici del XX secolo. Questo disegno potrebbe tranquillamente intitolarsi “Autoreferenzialità Naturalistiche”, sottotitolo reinventato anch’esso: “Consumatore integralista di vini iper-naturalissimi ammaestra produttore di vini solamente naturali su *come*, *quando*, *dove* e soprattutto *perché* deve essere fatto il suo vino al fine di definirsi Naturalissimo, Bio, Dinamico e Talebionico.”

L’autoironia — virtù rara specialmente in enologia — è un elemento molto importante da considerare in questa materia magmatica del “naturale”. Un materiale molto sfuggente, fluido (fluido in tutti i sensi). Perché ad esempio già all’origine della produzione del vino c’è — se vogliamo — un fondativo atto di forza, una violenza originaria innaturale che imponiamo alla pianta, addomesticandola alla nostra totalitaria volontà produttiva, evitando cioè che la vite getti naturalmente a terra il seme/acino per riprodursi.

Come scrive Piero Bevilacqua in La Terra è finita “(…) se è vero che l’uomo è oggi cultura e dunque tecnica, capacità d’innovazione continua, egli è al tempo stesso, sempre e irrimediabilmente, natura. Patisce cioè, come tutte le creature viventi, i danni che la sua economia infligge all’ambiente in cui vive.”

Ad ogni buon conto, avere consapevolezza di questo dato di fatto fondamentale, che produrre vino è un gesto non-naturale in sé, può di fatto aiutare il nostro accrescimento di produttori/consumatori critici più coscienti, aperti di mente, elastici e maggiormente consapevoli senza impastoiarci in fanatismi talebani (talebionici appunto) o farci smarrire il senso della misura, impuntati in rigidi integralismi da bacchettoni faziosi “più realisti del Re”.

L’universo del “naturale” in Italia è assai sconnesso, settario, incandescente. La confusione poi sul campo tra naturale, biologico, biodinamico, globale, è accanita, con l’aggiunta delle sue ancor più anfibie, incasinate ed (im)probabili varianti combinatorie.

Quello del vino naturale è un microcosmo entro cui purtroppo — o per fortuna? — s’annidano, così come nel più pachidermico comparto convenzionale, ancora troppe ambiguità politiche, personalismi narcisistici e prese di posizione ego-maniacali. Divergenze agronomiche fratricide, contraddizioni gestionali, associazionismi frammentati, accecati interessi di campanile, regolamenti incompatibili, certificazioni strampalate, cavilli burocratici e più di qualche ideologia faziosa che infiacchiscono, invece di rafforzare, la resistenza produttiva e commerciale condivisa dai “pochi ma buoni”, contro lo Tsunami spazzatura-e-spazzatutto dell’industria enogastronomica dei “troppi e cattivi”.

Un vero e proprio scontro di civiltà tra associazioni del più o meno naturale. Così, alla fine, invece di raffigurarci Davide contro Golia ce ne stiamo qua in un angolino a rimuginare costernati su Caino e Abele.

immagine NYPL

C’è un libretto di Antonio Pascale, Scienza e Sentimento, che mi sento di consigliarvi. Non dico che sia chissà che capolavoro d’indagine epistemologica; quanto meno però, tra tanti instant book insopportabili in circolazione, è una riflessione degna d’un letterato di oggi, motivata da senso pratico ed esperienza sul campo tanto da far le pulci alla fastidiosa banalizzazione di tematiche assai complesse. Un libro utile a smitizzare inossidabili fanatismi (i puri contro gl’impuri) e a ridimensionare altrettanti luoghi comuni assai ben romanzati e diffusi.

In questo libretto Pascale smaschera in parte quella più che confusa retorica finto-ingenuo-ecologista in opposizione manichea tra il Naturale (Bene) e l’Organico (Sano) da una parte, contro l’Artificiale (Male) e il Chimico (Veleno) dall’altra, offrendo uno stimolo ad approfondire vertiginose questioni più tecniche (bio e nano-tecnologie) che per molti sono necessariamente disumane — e mi ritrovo comunque in parte tra questi ultimi. Allo stesso tempo però la lettura di Pascale rivela un riflesso molto oculato che è lo sguardo dell’autore, dal respiro umano, anzi, umanistico, ben disposto ad una fusione utopistica che è anche soprattutto un giusto compromesso pratico della scienza con il sentimento, per chiudere il cerchio con il titolo del libro.

Da auto-certificato semiologo del vino proporrei allora in questo spazio un tema appiccicosetto che ho particolarmente a cuore e su cui ritengo sia fondamentale oggi più che mai fare maggior chiarezza a parole ma soprattutto nei fatti.

Quando anche la “cinica” industria s’appropria a chiacchiere dei “nobili” ideali e delle pratiche dei contadini/artigiani, il consumatore medio finale internazionale (non solo quello italiano) che sta nel mezzo tra la Produzione la Vendita e l’Acquisto – ovvero la stragrande maggioranza dei consumatori – di quali strumenti critici dispone per provare a discernere il falso dall’autentico nel colloso calderone d’un Marketing autoreferenziale e adulterato che sbraita sempre più grottescamente all’Happy Green, all’Organic, al Sustainable, all’Orange e al Natural Wine?

Al pari di ogni cosa prodotta, anche il vino naturale “nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” è oggetto di misurazione scientifica. Se pure la vitalità, la naturalità di un vino può essere misurata, riprodotta in laboratorio dall’industria, come può il consumatore difendersi dalla Grande Macchina Omologatrice e addestrarsi a riconoscere il vino-naturale-artefatto dal vino-naturale-autentico? Per riprendere il filo del discorso iniziato dal grande pensatore Walter Benjamin riferito all’opera d’arte, assistiamo qui a una vera e propria perdita d’aura del vino cioè alla fine della sua sacralità in quanto oggetto riprodotto in serie.

Walter Benjamin, Biblioteque National de Paris

È cosa ormai risaputa da anni, l’ho sperimentata più volte in giro per il mondo in prima persona sulla pelle. Ecco, a pensarci bene anche Vino Sulla Pelle sarebbe stato un ottimo titolo per questa rubrica. Aggirarsi per una Fiera Internazionale del vino, che sia a Düsseldorf, a Verona, a Bordeaux o ad Hong Kong, ci fa imbattere in interi padiglioni prosaici e attraversare monocordi stand caratterizzati dall’utilizzo di paroline magiche quali: Bio, Naturale, Organico, Sostenibile. Ho sempre vissuto questa cosa con un certo rancoroso imbarazzo, interpretando in chiave problematica l’uso ma soprattutto l’abuso di quelle marchettare parole-chiave (key-words) di cui sopra.

L’uso e l’abuso di certi aggettivi associati alla definizione di un vino: naturale, convenzionale, libero, macerato etc., a un certo punto smettono di esprimere il senso profondo di un’etica, di una pratica e d’un pensiero giusti per principio. Un agire e un pensare sani, radicati come sono al buon senso, all’osservazione empirica dei gesti e dei silenzi che completano un vino più-a-misura-d’uomo. Principi veraci cioè e paradigmi legittimi che diventano improvvisamente a furia di abusarne a vuoto, stanchi meccanismi espressivi, insulsi cliché vocali, sterili slogan da stadio, spot virali da bacheca social in linea con l’ipertestuale, futile e falsificatorio spirito dei tempi online.

Insomma, le troppe sfumature di “bio” ammazzano la sostanza, la naturalezza e la spontaneità di un determinato prodotto a favore delle strategie di propaganda e delle tecniche di vendita compulsiva della merce.

Bisogna quindi innanzitutto mettersi d’accordo sull’idea di natura e di naturale. So di essere anacronistico, ma la mia ad esempio è una visione del tutto presocratica. Un’idea panteista/spinoziana del mondo per cui — semplifico per comodità — tutto è divino e il divino è la Natura medesima (Deus sive Natura), la natura cioè in tutta la sua Necessità fatalista di essere proprio ciò che è, niente più niente meno.

L’uomo e la donna sono attributi della natura, manifestazioni “naturali” attraverso i quali la natura esprime se stessa. Uomini e donne possono produrre indistintamente quindi, sia del gustoso succo fermentato d’uve pigiate coi piedi — quando non si tramuti subito in aceto —, uve provenienti da una vigna vergine mai diserbata, radicata su una terra aspra eppure fertile, tanto quanto però possono creare scorie tossiche, accumulare devastazioni, scatenare disastri ambientali di proporzioni apocalittiche.

Viviamo in un’epoca di sterilizzazione estrema, di sapori indifferenziati. I nostri sensi più primordiali come l’olfatto e il gusto sembrano demotivati, necrotizzati da decenni di industria alimentare. Ci ritroviamo con questi sensi compromessi all’origine fin dalla nascita che si sgroviglia in ospedali asettici. L’infanzia come la fase dello sviluppo puberale ci vede intrappolati dentro istituti scolastici simili a sistemi d’allevamento dei polli in batteria. Dopodiché gran parte della vita adulta è racchiusa in condomini sub-urbani d’asfalto, ferro, vetro e cemento.

Mangiamo/beviamo quel che una pubblicità in TV ci sottopone prima ancora di trovarlo in offerta al supermercato senza tante possibilità di spesa alternativa o una minima opportunità di ricerca. Zero acquisti intelligenti direttamente alla fonte dal produttore. Difficile, impossibile direi, in condizioni simili, educarsi, auto-disciplinarsi a una scoperta dei sapori e del gusto “originario” delle cose che ingeriamo in forma sia solida che liquida.

L’ho già riportato in un post sul mio blog Natura Delle Cose relativo alla poetica all’etica e all’estetica della degustazione a bottiglie bendate.

Ritengo, e ci credo davvero, che questi paroloni in grassetto — poetica-etica-estetica — se attivati in un circolo virtuoso di consumo cosciente e attenzione critica, se innescati cioè in una fusione intellettualmente onesta di Ragione e Istinto, sono 3 strumenti di disciplina interiore. Tre regolette di lavoro fondamentali alla comprensione critica della realtà esterna (il Mondo) ed interiore (l’Io). Una chiara e distinta impostazione di metodo applicata all’approccio cosciente verso il respirare, il bere e il mangiare di ogni individuo senziente che respira beve e mangia con cognizione di causa e non esclusivamente per tirare a campare con bruta incoscienza di belva sanguinaria consumatrice d’ossigeno e di risorse terrene.

Scrivi un commento