Avere la possibilità di approfondire e studiare gli alimenti della nostra tradizione (e in genere di tutte le tradizioni esistenti!), per me è sempre una grande emozione, e sempre più spesso il pasto nudo mi regala la possibilità di farlo, a volte oltre le mie più rosee aspettative :-)

Questa volta ho avuto la fortuna, tramite lo Stefano che già sapete, di conoscere un uomo che può essere considerato — tra le altre cose — uno dei più grandi esperti al mondo dei prodotti tipici italiani, come, tanto per fare qualche esempio, lo zafferano di San Gimignano, il panforte di Siena, la salama da sugo di Ferrara, e, nel caso in questione, il meraviglioso e antichissimo Lardo di Colonnata.

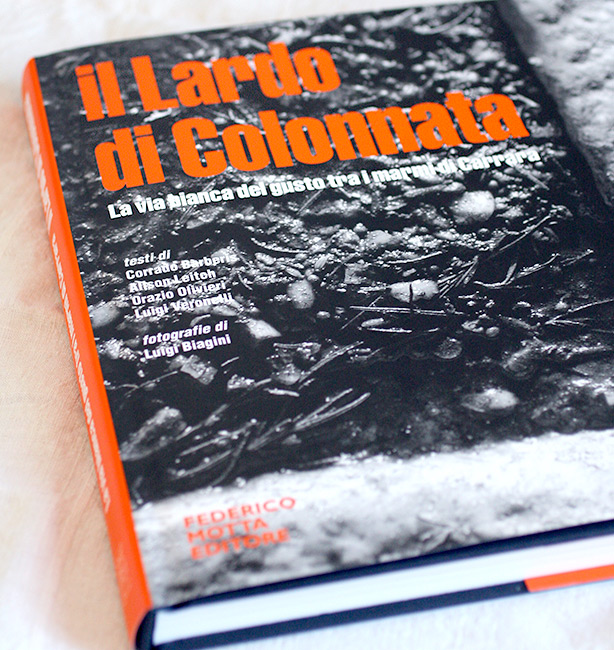

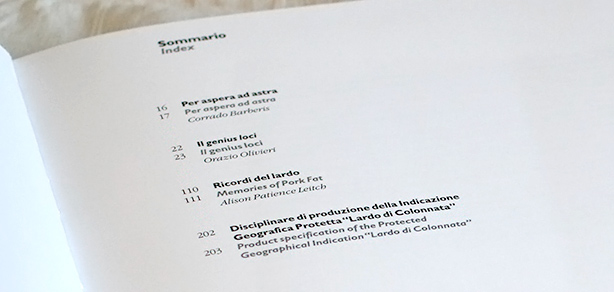

Orazio Olivieri è anche docente sulla qualità e la sicurezza alimentare, collaboratore di Agrisole e nel 2003 autore di uno splendido libro – non più in commercio, ma appena entrato in mio geloso possesso – intitolato “Il lardo di Colonnata, la via bianca del gusto tra i marmi di Carrara”.

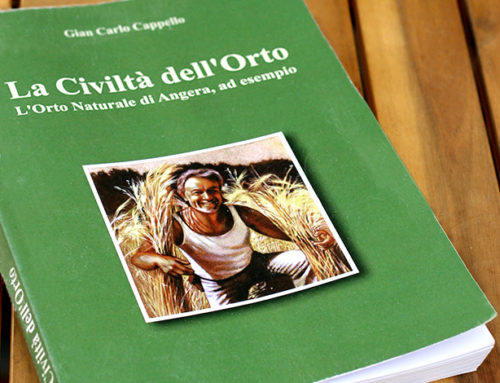

In questo interessantissimo tomo Olivieri analizza la provenienza degli ingredienti con i quali viene conciato il lardo, i procedimenti peculiari con i quali è preparato, e soprattutto, quello che più mi ha appassionato, lo inquadra nel contesto territoriale, storico e sociale che lo ha visto nascere, tracciando una linea che lo porta dall’antica civiltà Romana, passando per il Medioevo, ai giorni nostri.

Leggendo il libro mi sono resa conto di quanto un prodotto apparentemente semplice come un lardo “conciato” possa essere in realtà un piccolo libro di storia, intriso delle energie delle tante persone che lo hanno creato, curato, e consumato nel corso dei secoli. Come una specie di capsula del tempo, leggibile però solo da chi è in grado di capirla e tradurla.

Uno dei lati più appassionanti della storia è la ricerca dell’origine del Lardo di Colonnata, che Olivieri fa risalire all’epoca romana. I Romani, dopo aver deportato gli Apuani (gli abitanti del luogo) nel Sannio, portarono gli schiavi nelle cave di Colonnata, per fargli prelevare il marmo, che era per loro una fonte determinante per la costruzione delle loro grandi opere.

Colonnata è situata sulle Alpi Apuane, e all’epoca era ovviamente piuttosto isolata; non era facile trovare prodotti agricoli né pesce, il lavoro nelle cave era durissimo e gli schiavi avevano bisogno di un’alimentazione molto calorica; l’unica soluzione fu utilizzare la carne di maiale. I frigoriferi non esistevano, e i geniali Romani dovettero utilizzare gli unici conservanti allora conosciuti: l’aglio e le erbe aromatiche – che si trovavano in abbondanza sul posto – le spezie, quando erano disponibili (anice stellato e coriandolo si trovavano anche in Italia), e il sale, che i Romani reperivano nelle loro saline di Ostia.

Le spezie hanno un ruolo determinante nella conciatura del lardo, sia perché ne migliorano la sapidità e l’appetibilità, sia perché rafforzano l’attività antiossidante già svolta dalle erbe – in particolare dal rosmarino – e dal sale, batteriostatico per eccellenza.

Il tipo di marmo bianco che si trova a Colonnata ha alcune caratteristiche peculiari che lo rendono unico e perfetto per conservare il cibo: è insolubile in acqua per l’elevato grado di purezza in carbonato di calcio ed estremamente compatto.

Ricapitolando, c’erano il lardo, il sale, le erbe aromatiche, l’aglio, le spezie, il marmo, e un microclima perfetto per la giusta conservazione: Colonnata si trova a 550 metri sul livello del mare e ha un clima molto piovoso, per le correnti marine che si condensano rapidamente di fronte all’ostacolo improvviso dei contrafforti marmiferi. Ha una buona esposizione al sole, una vegetazione lussureggiante, e una brezza costante che funge da ventilazione, che limitano le escursioni termiche durante l’anno e durante il giorno. Le cantine laboratorio, poste nel sottosuolo e spesso scavate direttamente nella roccia carsica sono dotate di scarsa aerazione e fanno da frigorifero.

Manca solo il know how, ed è qui che arriva la svolta del libro, che ci fa comprendere per quale motivo Orazio Olivieri fa risalire l’origine del lardo di Colonnata agli antichi Romani.

Nella cultura di questo glorioso popolo compariva infatti Un’alimento principe della loro cucina, il condimento più prezioso, il “garum”, un liquido che si otteneva filtrando la salamoia di “pesci grassi, salmoni, anguille, alose, sardine”, insieme a “erbe essiccate molto odorose, tanto coltivate che selvatiche – aneto, coriandolo, finocchio, sedano, santoreggia, ruta, menta, menta selvatica, levistico, puleggio, timo, origano, betonica, argemone”.

Con queste erbe, mescolate al sale, si faceva un letto in fondo a un grande recipiente di pietra o di marmo; si disponeva poi uno strato di pesci, poi ancora un letto di sale e poi si riempiva il vaso fino al bordo, alternando erbe, pesci e sale; si chiudeva con un coperchio e si attendeva per sette giorni. Nei venti giorni successivi si rimescolava il tutto fino al fondo del vaso; il garum era appunto il liquido, debitamente filtrato, che si otteneva alla fine di questo processo. La feccia che rimaneva sul fondo veniva chiamata “allec”; era semisolida e veniva destinata a un utilizzo più popolare rispetto al prezioso garum.

Il parallelo con il trattamento del lardo è evidente: i Romani non fecero altro che sostituire il lardo ai pesci, usando lo stesso tipo di conche, e della stessa capienza (“tre o quattro moggi”, cioè 24/32 litri), che utilizzavano quotidianamente per conservare gli alimenti nelle loro case; in tutti e due i casi veniva utilizzato un coperchio. Il lardo veniva tagliato in pezzi, adagiato sul sale e ricoperto di spezie ed erbe aromatiche – che erano praticamente sempre disponibili sul territorio. Questa tecnica dei tre strati si ripeteva più volte fino a quando non si arrivava al bordo dei recipienti. Il prodotto che si otteneva era insomma la versione Colonnatese dell’allec Romano!

Un’altra prova schiacciante di questa origine, è il termine “salamora”, che ai giorni nostri è stato sostituito dal termine “salamoia” ma che è tutt’ora adoperato nel dialetto locale di Colonnata (e citato addirittura nel disciplinare di produzione) per definire un passaggio chiave nella produzione del lardo. Questa parola deriva da “morario”, il nome delle vasche predisposte dagli antichi Romani nelle saline per produrre il garum/allec accogliendo l’acqua di mare e i pesci e trasformarla in salamoia per decantazione ed evaporazione.

Questo termine fu addirittura oggetto di una lunga ricerca etimologica da parte del medievalista Jean-Claude Hocquet, studioso e storico del commercio e della produzione del sale in Europa, che però non riuscì a rintracciarlo in alcun luogo… era nascosto a Colonnata, dove Orazio Olivieri in sèguito lo scovò :-)

Dal Medioevo, per tanti secoli il mestiere di cavatore si è svolto “da stella a stella”, cioè era sempre buio, quando si usciva di casa e quando vi si faceva ritorno. Ogni famiglia, oltre a polli e conigli, cominciò ad allevare almeno uno o due maiali ogni anno. Quando durante l’inverno il maiale veniva “sacrificato” le parti grasse venivano conservate seguendo gli antichi insegnamenti dei Romani, in modo da avere tutto l’anno un buon “pasto per il cavatore”.

Il sale in epoca medievale non era facile da trovare; era un duopolio di Venezia, che aveva occupato tutti i porti dove c’erano le saline (come Hyères, Ibiza, Cagliari, Trapani e le saline dell’Adriatico), e di Genova, che lo prendeva in Provenza.

Sul libro c’è una digressione molto interessante che spiega come le navi che trasportavano il marmo verso i porti che avevano saline nelle vicinanze, tornassero poi indietro cariche di sale, che usavano come zavorra (le navi, di legno, andavano sempre zavorrate per navigare). Questo stratagemma permetteva ai mercanti di realizzare un guadagno extra rispetto alle rotte normali, per le quali venivano utilizzati ghiaia e sassi, che dovevano essere poi scaricati in mare all’arrivo.

Proprio vicino a Colonnata passava la famosa via del sale, dove si poteva comprare questo prezioso elemento (anche, all’occorrenza, dai tanti contrabbandieri). Più sotto, verso il mare, passava la strada che portava dai porti di Livorno e Pisa alla Val Padana; da lì passavano anche le spezie – provenienti dai porti di Genova, Pisa, Firenze, Siena, Roma, Napoli, Palermo, Messina e Venezia – come il pepe nero, la cannella, la noce moscata e i chiodi di garofano, che venivano dalla Cina o dall’Asia sud-orientale. La loro disponibilità variava a seconda dei traffici navali mercantili.

L’autore del libro descrive quanta precisione e perizia vengono adoperate per evitare la formazione di spazi vuoti nel comporre nelle vasche rugose, come un mosaico, i vari strati di lardo, e quanto i lardaioli colonnatesi siano gelosi del dosaggio delle spezie, che ogni famiglia conserva come un segreto, e che crea nelle conche quel delicato equilibrio fisico, chimico, enzimatico e microbico, perfettamente sano dal punto di vista batteriologico, che produce il risultato che vi ho fatto vedere qualche giorno fa qui. Tutto questo senza bisogno di alcun tipo di conservante sintetico… pazzesco eh? :-D

Per molti secoli il lardo rimase un prodotto destinato solo ai lavoratori delle cave, che lo mangiavano sul pane asciutto, magari con un pezzo di cipolla, e in tempi più recenti, nella stagione calda, con un po’ di pomodoro. Si pensava che rinfrescasse, oltre a togliere la fame, e si usava anche come cura per molti disturbi come il fuoco di Sant’Antonio.

Questo doloroso sfogo, scientificamente chiamato “herpes zoster”, era piuttosto comune, pare a causa dell’avventato consumo di segale cornuta; a Colonnata ci si imbatte facilmente, sulle facciate di alcune case, nei bassorilievi di Sant’Antonio Abate, guaritore del “fuoco sacro”, raffigurato accanto a un maialino. Il lardo veniva utilizzato per fare degli impacchi sulla parte malata (anche qui sul pasto nudo c’è una ricetta curativa della bioterapia nutrizionale a base di lardo, ricordate?). Quando qualcuno andava di corsa dal macellaio a chiedere del lardo, tutti sapevano che aveva un malato in casa.

Solo ai nostri giorni il lardo è diventato un prodotto raffinato, riservato ai pochi che lo apprezzano e lo sanno capire. Fu Luigi Veronelli (che, come potete leggere qui sopra, presenta il libro) a scoprirlo e a portarlo sulle tavole dei buongustai, quando negli anni cinquanta, arrampicandosi fino al paese di Colonnata con pochi amici, lo assaporò e cominciò a proporlo su guide e organi di stampa a larga diffusione.

Come quasi sempre accade, dopo qualche tempo cominciarono a vedersi in giro degli strani “UFO” (Olivieri li definisce “Unidentified Fat Objects” :-D), che pretendevano di chiamarsi “Lardo di Colonnata” senza avere né la provenienza né la fattura appropriata; fu per questo che l’Associazione di tutela del lardo di Colonnata chiese e ottenne, dopo una durissima lotta di tre anni, il riconoscimento comunitario del proprio lardo come IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Ai tempi delle medie (e pure del liceo, lo ammetto) mai avrei pensato che la storia avrebbe potuto emozionarmi così tanto; dovevo legarla al cibo per apprezzarla veramente. Finalmente capisco cosa intendono i miei amici che abitano all’estero quando dicono di invidiarci per la ricchezza del nostro passato. Ogni singolo alimento della nostra tradizione affonda le radici nelle usanze e nelle abitudini dei nostri antenati (fino agli albori, quelli veri), ed è permeato dall’esperienza e dalla saggezza derivate dagli errori fatti e dalle correzioni apportate nel corso delle generazioni. Senza libri come questo, che scolpiscono i fatti a imperitura memoria, tutte queste informazioni cadrebbero nell’oblio (e adesso abbiamo contaminato pure la rete, olé!). :-)

Alison Patience Leitch, l’acuta co-autrice di questo libro, un’antropologa londinese che vive in Australia, e che in gioventù ha deciso di passare tre anni a Colonnata per una ricerca sui cavatori, scrive:

“C’è, comunque, un ragionamento più recondito che lega l’attuale preoccupazione per la nostalgia del cibo all’ansia della perdita culturale. Questo ragionamento inverte il noto aforisma “siamo ciò che mangiamo” e si chiede: “se non sappiamo più quello che mangiamo, come sappiamo chi siamo?”.

Formaggi con caratteristici processi di fermentazione sono ora ritenuti pericolosi per la salute pubblica. Carni conservate e prodotte localmente sono considerate inammissibili per il consumo pubblico. Determinati frutti e vegetali che si ricordano dall’infanzia non si trovano più in alcun mercato. Con la graduale scomparsa di questi gusti, caratteri e aromi tipici, vengono anche cancellate le premesse sensoriali, i ricordi e le storie di particolari comunità.

Questo processo costituisce quello che Nadia Seremetakis ha definito una massiccia “riorganizzazione della memoria collettiva”; un progetto intenzionale di politica economica che può limitare la capacità delle culture regionali e delle comunità locali di riprodursi come soggetti attivi della storia.”

Negli ultimi cinquant’anni la nostra cultura del cibo, dalla quale molta altra cultura scaturisce, ci è stata sfilata, ed è importantissimo recuperarla. Abbiamo la responsabilità di tramandare i gesti, la cura, la dedizione che chi ci ha preceduto ha dedicato non solo a se stesso e alla propria famiglia, ma a noi che saremmo arrivati, e che dovremo a nostra volta consegnare alla nostra discendenza.

Purtroppo ho potuto riportare solo una piccola parte di ciò che ho trovato tra le pagine di questa splendida opera, arricchita tra l’altro dalle fotografie in bianco e nero di un fotografo (e musicista!) d’eccezione, Luigi Biagini, che ha iniziato a lavorare nel ’68 (forse non ero ancora nata, ehm) e ha esposto i suoi scatti in tutto il mondo. Un vero e proprio artista dell’immagine, che mantengono il loro perché persino rifotografate dal libro, in questo post. Il libro è ormai esaurito, ma si mormora che ne circolino ancora alcune copie nei mercatini dei libri usati e in giro sulla rete. Fate voi :-)

Scrivi un commento